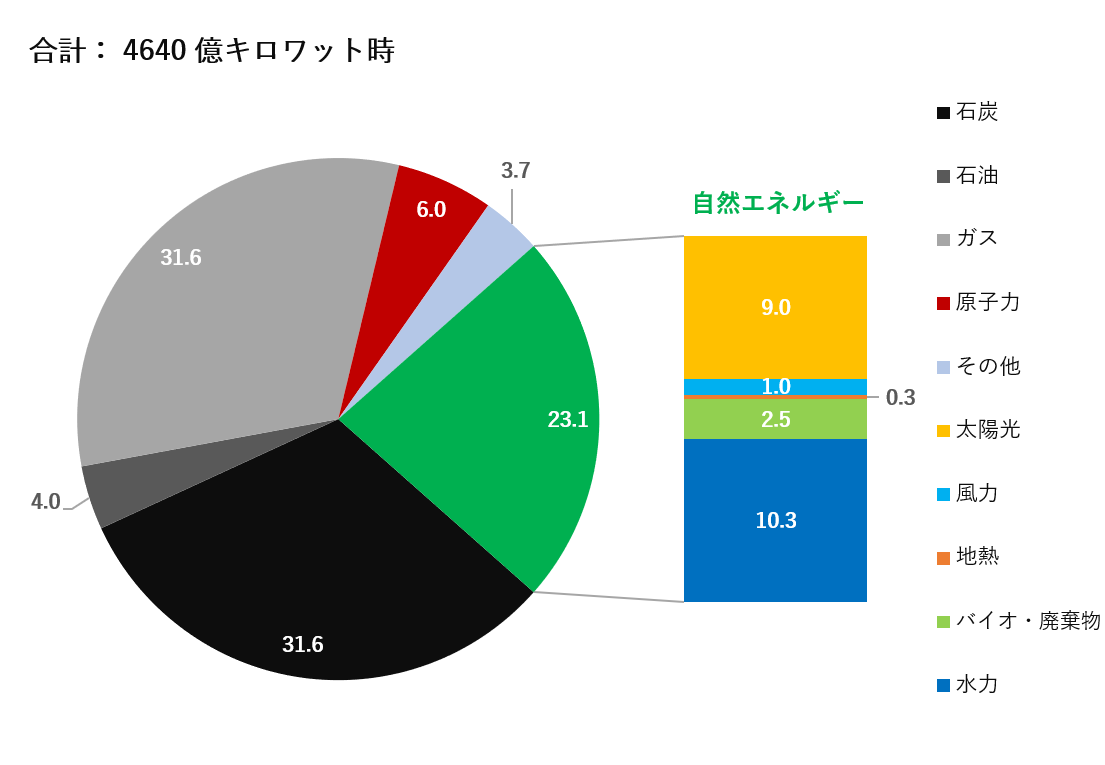

2011年から2020年までの10年間に、日本の電力をめぐる状況は一変した。特に原子力発電の破たんが大きな変化をもたらした。電力会社が莫大な資金を投じて建設・運転してきた原子力発電所だが、2010年度に国全体の発電電力量の25%あった比率は2019年度に6%へ低下した1。 同じ時期に自然エネルギーは10%から19%へ、ほぼ倍増のペースで伸びている。電力市場の自由化と固定価格買取制度の導入が主な要因である。

2020年代に入って最初の6カ月間を見ると、再稼働した原子炉のうち4基がさまざまな理由で運転を停止して、原子力の発電電力量は減少した。一方で自然エネルギーは増加を続け、国全体の23%に到達した。

出典:国際エネルギー機関(IEA)、Monthly Electricity Statistics(2020年9月16日時点)

23%という比率は、2030年度の自然エネルギー導入目標である「22~24%」のちょうど真ん中である。22~24%は2015年に定めた目標で、15年後の達成を目指していた。ところが2020年の上半期の時点で、10年も早く目標に到達した。国が日本における自然エネルギーの導入可能性を過小評価していたことを示している。

世界の他の地域と同様に日本でも、自然エネルギーは原子力より安定して供給できる低炭素な電力である。自然エネルギーによる電力供給は素早く低コストで拡大できる。日本政府は2030年の自然エネルギーの導入目標を引き上げるとともに、脱炭素戦略における原子力の位置づけを引き下げることを早急に実行すべきだ。

日立製作所が英国のウィルファ原子力プロジェクトから撤退したことは、原子力発電が行き詰っていることを示す新たな事実である。このプロジェクトには多額の補助金がついていたにもかかわらず、開発を断然した。かつて東芝が米国サウスカロライナ州のサマー原子力発電所の建設に失敗して、子会社が破産したが、この事例が教訓になったのだろう。日立がウィルファのプロジェクトを取りやめて、代わりに ABB 社の送電網事業を買収したことは、世界の動向に沿ったものである2。

新たに就任した菅義偉首相は、2030 年の自然エネルギー導入目標を 30%以上に引き上げる意向であると報じられている3。野心的な目標は称賛するが、自然エネルギー財団が「2030年エネルギーミックスへの提案」(2020年8月発表)で示したように、少なくとも 45% を目標に掲げることを新政権に求めたい。

- 1日本原子力産業協会「日本の原子力発電所の運転・状況(2020年9月4日現在)」

- 2日立製作所「英国原子力発電所建設プロジェクト事業運営からの撤退について(2020年9月16日)」および「日立がABB社のパワーグリッド事業の買収を完了し、日立ABBパワーグリッド社として営業開始(2020年7月1日)」

- 3ブルームバーグNEF、Aya Takada「New Japan PM Suga to Aim for Higher Renewable Goal(日本の菅新政権、自然エネルギー目標の引き上げを目指す): Lawmaker (1)(2020年9月17日)」(要購読契約)