今年6月、政府はカーボンリサイクルのロードマップを公表した1。大気中のCO2もDAC(Direct Air Capture)で回収し、それをリサイクルして合成燃料などをつくるという。CO2循環利用のポテンシャルは2050年で約2億~1億㌧-CO2とされている。

カーボンリサイクルの実現には色々な技術的課題がある。特にCO2分離回収技術は低濃度・低圧力になるほど難しく、排ガス中のCO2を100%近く回収することは困難である。しかし、本稿では1気圧400ppmまで回収可能になったものとして、すなわちDACが可能になったものと仮定し、ロードマップに掲げられているようなカーボンリサイクルが可能になったものとしてみよう。その上で、むしろ回収後のCO2の利用=カーボンリサイクルにテーマを絞って検討してみる。

カーボンリサイクルでは、こちらで回収した炭素をあちらに持っていく。だが、その後はどうなるのだろう? カーボンリサイクルはどこまでCO2実質ゼロに貢献するのだろうか?

結論から言ってしまうと、

- 化石燃料の燃焼から生じるCO2はカーボンリサイクルで消えてしまうわけではない。無限に循環利用するのでなければ、排出削減のためには貯留するしかない。

- 合成燃料の利用でCO2が削減されるのは、自然エネルギーにより合成された場合である。合成燃料は自然エネルギーのひとつの利用形態である。

- A産業が排出したCO2をB産業が利用するだけではリサイクルの輪はつながっていない。輪が閉じるところまで(炭素がA産業に戻るところまで)考える必要がある。

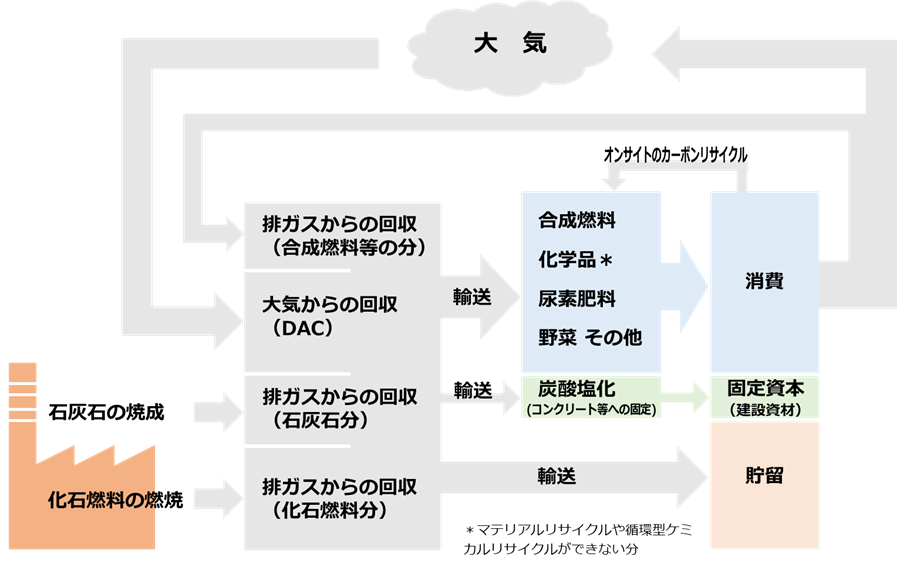

1. カーボンリサイクルでは、化石燃料由来CO2はどこへ行くのか?

合成燃料を燃やせば再びCO2が発生する。化石燃料から生じるCO2が消えてしまうわけではない。ところが、政府のロードマップでは、合成燃料や化学品合成のみならず、コンクリート等へのCO2の固定や肥料製造なども「カーボンリサイクル」に含まれているので、それが見えにくくなってしまっている。ひとつずつ整理してみよう。

- (1) 合成燃料の製造・燃焼

- CO2と水素から製造した合成燃料を燃焼させると元と同じ量のCO2が発生する。大気中のCO2濃度を増やさないためには、そのCO2を再び合成燃料の原料として(あるいは以下の述べる他の用途で)循環的に利用していく必要がある。藻類にCO2を与え光合成をさせて炭化水素油を得る場合もこれと同様である。

- (2) 肥料の製造・施用

- 尿素は最も生産量の多い窒素肥料であり、CO2とアンモニアを反応させて製造されている。尿素肥料が施用されると、土壌中で分解され、最終的には元のCO2と同じ量のCO2が大気中に放出される。大気中のCO2濃度を増やさないためには、同量のCO2を大気中から回収して、再び尿素の原料などとして循環的に利用していく必要がある。

- (3) 化学製品の製造・燃焼

- 使用済みの化学製品(プラスチック製品、化学繊維など)はできる限りマテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより化学製品に戻す必要があるが、それらが不可能な場合には燃焼等を行うことになる。(カーボンリサイクルで外から入ってきた炭素は最後は外に出ていかざるを得ない。) 大気中のCO2濃度を増やさないためには、燃焼等から発生するCO2を回収して、その炭素を再び化学製品の原料として循環的に利用していく必要がある。

- (4) 石灰石の焼成~コンクリート等による吸収

- セメント工場でセメント主原料の石灰石を焼成すると、石灰石の炭酸カルシウム(CaCO3)からCO2が脱離して大気中に放出される。そのセメントがコンクリート等として利用されている間、今度はゆっくりとCO2を吸収していく。製鉄の副産物である高炉スラグがCO2を吸収するのもこれと同じである。 政府のロードマップでは、このCO2吸収を促進させるための技術が掲げられていて、それはそれでたいへん重要なのであるが、しかし、吸収できる量は最初に石灰石から脱離した量よりも小さい。化石燃料から生じるCO2の分まで吸収できるわけではない。

- (5) 野菜工場

- 政府のロードマップでは回収したCO2を野菜の栽培に使うということにも触れている。しかし、野菜の消費量=生産量が変わらなければ野菜が光合成に使うCO2の総量は変わらない。排ガスから回収したCO2を吸収させれば、その分、大気中から吸収する量は減る。それに、野菜が吸収した炭素は最後は人間の呼吸等によりCO2として大気中に出ていってしまう。

図1

結局、カーボンリサイクルを進めても炭素は途中で消えたりはしない。最終的には、排出削減のためには、化石燃料由来のCO2は貯留するしかない(詳しくは補論を参照)。

ところがCO2の貯留には課題が多い。日本には枯渇した油田やガス田はほとんどなく、社会実装規模の貯留が可能な適地は未だ抽出されていない。地震リスクなどの評価も行われていない2。あるかないかわからないものを頼りにするというのは極めてリスキーだ。

2. 合成燃料のCO2削減効果とは

1で述べたように政府のロードマップでは様々なプロセスを一括して「カーボンリサイクル」としているが、その中心にあるのは合成燃料の製造と利用である。

A産業で化石燃料を燃やして発生したCO2を原料に合成燃料を製造し、それをB産業で使用すればB産業は化石燃料を燃やす必要がなくなる。したがって、CO2排出量はゼロにはならないにしろ削減される(図2)。

だが、CO2から燃焼エネルギーを取り出すことは不可能である。合成燃料のエネルギーはCO2に由来するのではなく、水素に由来する。仮にこの水素を化石燃料(天然ガス)から作ったのではCO2削減効果は得られない。カーボンリサイクルで化石燃料を減らすことができるのは、B産業がグリーン水素のエネルギー(自然エネルギー)を利用するからである。この場合、合成燃料のエネルギーは自然エネルギーに由来するのであり、だからこそ化石燃料由来CO2が削減されるのである。

合成燃料にすることで炭素を2回使えばCO2排出量は半分にできるというような言い方がされることもあるが、使っているのは1回目は化石燃料のエネルギー、2回目は自然エネルギーである。 つまり、合成燃料は自然エネルギーの活用方策のひとつである。ただ、使用可能なエネルギーの量だけを考えれば、太陽光パネル等で発電した電力をそのまま使うのが効率的である。高温の熱が必要な場合には自然エネルギーを水素の化学エネルギーに変換して使うこともできるだろう。水素の燃焼特性等が当該のプロセスに適さず、CO2分離回収や炭化水素合成に相当なエネルギーとコストをかけてでも炭化水素燃料が必要だとなった場合に初めて合成燃料にカーボンリサイクルする意味が出てくる。

図2

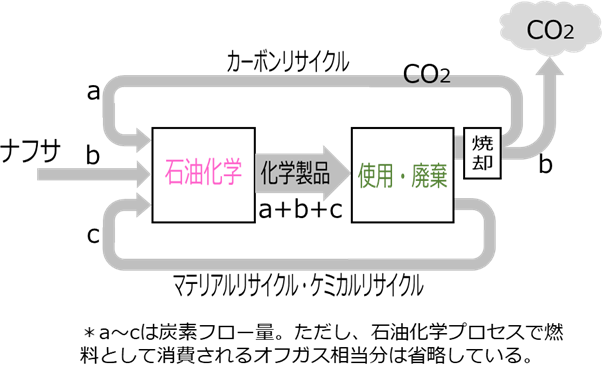

3. カーボンリサイクルの輪を閉じるべき

政府が発表したロードマップでは産業間連携が謳われている。典型的な例は、一つのコンビナートの中で、火力発電所・製鉄所(高炉)等で化石燃料由来のCO2を回収し、石油化学製品の原料とするというものであろう。

だが、これではリサイクルの輪は閉じていない。

第一に、火力発電所や製鉄所で排出されるCO2に対して、石油化学で原料に使用し得る炭素の量は圧倒的に少なく、バランスが取れていない。もちろん、個々のコンビナートによって異なるわけであるが、日本全体で考えれば、石油化学基礎製品であるエチレンとプロピレンに含まれる炭素量はCO2に換算して年間36百万㌧程度であり、将来、原料として必要になるCO2はその一部に過ぎない。他方、事業用発電からは396百万㌧、鉄鋼からは124百万㌧のCO2が排出されている。自然エネルギーへの転換や製鉄の水素還元・電炉シフトにより、これらの部門のCO2排出量を9割以上削減しないと、化学の需要量にはとても見合わない。

第二に、電力や鉄鋼部門の化石燃料由来の炭素を化学産業の原料として使用した場合、その炭素はどこへ行くかというと、各種の化学製品としてコンビナートの外へ出荷され、最終的には使用済み製品が焼却・熱回収されることにより大気中に放出されてしまう。(図3参照)

図3

脱炭素化のためには、カーボンリサイクルの輪が閉じるところまで(消費・廃棄後の化学品が化石燃料代替としてコンビナートで有効利用されるところまで)考える必要がある。 例えば、使用済みの化学製品の焼却等から生じるCO2を回収して化学製品の原料に戻すのであれば、循環の輪を閉じることができる。もちろん、CO2の回収・輸送等に相当なエネルギーを投入する必要があり、可能な限りマテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルを優先すべきであるが、石油化学に係るCO2の実質ゼロを達成するためには何らかの形で「輪が閉じたカーボンリサイクル」の導入を考える必要がある。(図4参照)

図4

おわりに

政府のカーボンリサイクルロードマップで紹介されている事例のなかには、産業部門の脱炭素化に欠かせない技術も含まれている。

問題は、カーボンリサイクルへの過度な期待である。カーボンリサイクルで脱炭素社会は可能になる、だから省エネや再エネはそこそこでいいのだ、という幻想が広がってはいないだろうか? 技術開発を進めても(核反応でも使わない限り)炭素を消し去ってしまうことはできない。

ロードマップが試算したカーボンリサイクル量2億~1億トンは、「理論上の最大ポテンシャル」で、「固定期間の長短は問わない」し、「将来的に省エネや水素利用などが進展した場合、カーボンリサイクルの最大ポテンシャルは減少すると見込まれる」と注記がついている。現実には、相当過大な見積もりだが、仮に試算された量がリサイクルされたとしても、現在の国内のCO2排出量の1~2割に留まる。つまり排出量の8~9割は、自然エネルギーへの転換など別の方法で削減する必要がある。

カーボンリサイクルは(コンクリート等による吸収を除き)、化石燃料を燃やして発生するCO2の処分方法としてではなく、CO2を利用することが分離回収や水素の製造・輸送等にエネルギーとコストをかけてでも化石燃料の削減に役立つかどうかの観点から考える必要がある。合成燃料は自然エネルギーの活用法として適切かどうかで評価されるものであり、自然エネルギーに代わるオプションではないのである。

| <補論> |

|---|

|

CCUSのことを「化石燃料消費 → CO2分離回収(DAC含む。)→ 貯留または有効利用(リサイクル)」、すなわち FF:化石燃料由来CO2 と理解してしまうと、「化石燃料を使わないというのは困難だ。他方、日本の地質では炭素貯留は難しそうだ。だがカーボンリサイクルが実現できれば、化石燃料を残しつつカーボンニュートラルを達成できるのではないか。」ということになってしまう。 しかしながら、カーボンリサイクルにより化石燃料の使用が継続できるというのは誤解である。 定常状態の炭素フロー(単位は、例えば t-C/year)に関する正しい式は次のとおりである。(ここでは廃プラスチックの埋立処分量その他の固体炭素貯留をゼロとしているが、仮に含めたとしても基本的な結論は変わらない。) FF:化石燃料由来CO2

②式の最左辺はCO2の排出量、中央はCO2の回収、最右辺は最終的な炭素の行き先を示す。 ΔA=0 カーボンニュートラル。カーボンネガティブであればΔA<0。 と置けば、FF<S が得られる。これはUp(=Uc)の値によらない。すなわち、カーボンリサイクルの有無にかかわらず、化石燃料消費量は炭素貯留量以下でなければならない。 |

- 1経済産業省「カーボンリサイクルロードマップ」2023年6月

- 2自然エネルギー財団「CCS火力発電政策の隘路とリスク」2022年4月参照